Quelle politique des médias appliquer face à la transformation numérique ?

Manuel Puppis, 19 mars 2024

La plateformisation, la datafication et l’algorithmisation modifient le paysage médiatique et l’espace public. Pourtant, au lieu de chercher des réponses à ces défis sociétaux, la Suisse applique une politique des médias passéiste.

La transformation numérique des médias et de l’espace public bat son plein depuis longtemps. Plus que jamais, les médias sont consultés en ligne et sur mobile. Selon le Jahrbuch Qualität der Medien 2023 (annuaire sur la qualité des médias 2023), la majorité de la population considère aujourd’hui les offres de médias numériques comme leur principale source d’information. Le transfert ne s’opère pas uniquement de la presse écrite vers les sites Internet et les applications des médias, mais aussi vers des plateformes, c’est-à-dire des moteurs de recherche (p. ex. Google), des réseaux sociaux (p. ex. Instagram) ou des services de partage de vidéos (p. ex. YouTube). Chez les 18 à 24 ans, les plateformes ont déjà dépassé les sites Internet des médias ; pour 40 % de ces jeunes, elles constituent la principale source d’information.

Contrairement aux médias, les plateformes ne s’occupent pas de produire ni de distribuer leurs propres contenus. Elles ne font que diffuser à un certain public des contenus élaborés par des tiers (dont des médias professionnels) et des messages publicitaires. Étant donné que les données fournies par les internautes lors de l’utilisation de la plateforme sont rassemblées et évaluées, le contenu et la publicité peuvent être personnalisés au moyen d’algorithmes. Michael Latzer parle à cet égard de la « trinité numérique », à savoir la plateformisation, la datafication et l’algorithmisation.

Les problèmes liés aux plateformes

Cette évolution n’est pas inquiétante en soi, car, pour le bon fonctionnement de la démocratie, peu importe que la population s’informe dans les journaux imprimés ou numériques. De plus, les plateformes offrent de nombreuses possibilités d’information, de discussion et de participation. Cela étant, leur utilisation s’accompagne aussi de toute une série de problèmes.

Pouvoir de marché : les plateformes intervenant sur des marchés multilatéraux, elles provoquent des effets de réseau directs et indirects qui, associés à d’autres spécificités économiques, favorisent une forte concentration. Les marchés des plateformes reposent sur le principe du « winner takes all » (le gagnant rafle la mise).

Influence sur l’opinion : les fournisseurs concernés, les contenus véhiculés et les internautes visés sont en permanence déterminés par des algorithmes, ce qui fausse parfois les résultats des recherches sur Internet et des recommandations d’articles et de vidéos (« biais algorithmiques »). En outre, les plateformes qui mandatent la programmation de ces algorithmes sont des entreprises axées sur le profit dont le but est de retenir le plus longtemps possible les utilisatrices et utilisateurs sur leur système. La programmation ne tient donc pas compte de critères démocratiques tels que la diversité des opinions et des sujets.

Contenus problématiques : les plateformes ouvrent la porte à la désinformation ou aux appels à la haine. En effet, elles décident elles-mêmes des contenus qu’elles entendent autoriser.

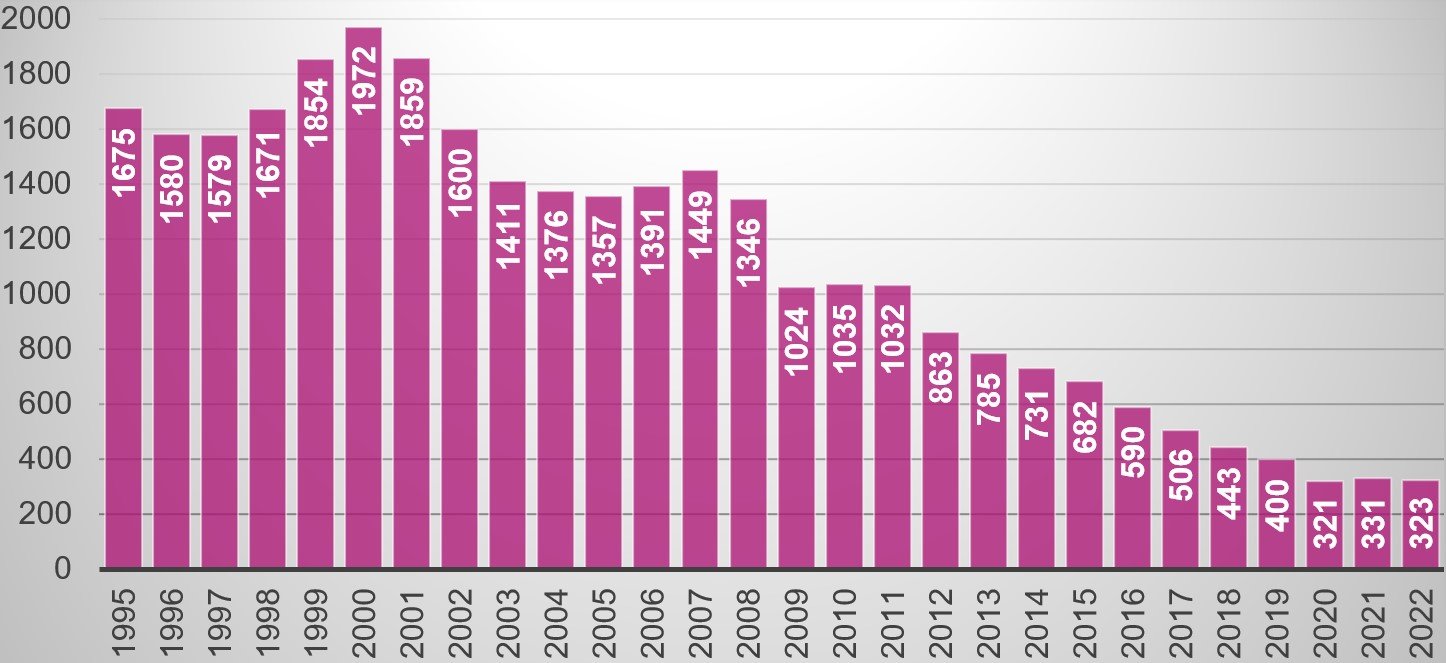

Crise des médias : tout comme l’utilisation des contenus, la publicité migre vers Internet – non seulement vers les sites en ligne et les applications des médias traditionnels mais aussi vers des portails de petites annonces et des plateformes –, réduisant par là-même la part du journalisme au gâteau publicitaire. Les recettes publicitaires nettes de la presse écrite suisse payante ont dégringolé ces 20 dernières années, passant de près de CHF 2 milliards en 2000 à CHF 323 millions en 2022. Les chiffres d’affaires de la publicité en ligne (CHF 178 millions en 2022) ne suffisent de loin pas à compenser cette perte (voir l’illustration). En parallèle, le Reuters Digital News Report 2023 révèle que seuls 17 % de la population suisse sont disposés à payer pour des médias numériques. Cette crise se traduit par d’énormes mesures d’économie dans les rédactions et par une centralisation de la production, ce qui n’est pas sans conséquence sur la capacité journalistique.

Or, que fait la politique suisse des médias ? Plutôt que de chercher des solutions à ces problèmes, elle discute du transport postal des journaux et encourage l’affaiblissement de la SRG SSR.

La réforme de l’aide aux médias

Bien entendu, la réduction des taxes postales reste cruciale pour de nombreux éditeurs de presse écrite. Ce subventionnement n’incite toutefois pas à maîtriser la transformation numérique et son effet s’estompe au fur et à mesure de la baisse des tirages (« policy drift »). Vu le temps nécessaire pour concevoir un nouveau modèle d’aide aux médias susceptible de remplacer un jour la réduction des taxes postales tout en étant efficace dans le monde numérique, il faudrait s’atteler à cette tâche maintenant.

Une aide aux médias convergente et technologiquement neutre ne soutiendrait certes pas la distribution des journaux imprimés, mais elle favoriserait la production d’offres journalistiques, qu’elles soient diffusées sur un support en ligne ou papier, ou présentées sous forme de texte, d’audio ou de vidéo. Les médias qui remplissent certaines conditions obtiendraient pratiquement automatiquement cette aide sur demande, ce qui permettrait également de garantir l’indépendance éditoriale. Ce type de soutien existe déjà dans de nombreux pays européens jouissant d’une longue expérience dans la mise en œuvre d’une aide non étatique. On peut également envisager la promotion de projets d’innovation, de fonds de recherche et d’infrastructures bénéficiant à l’ensemble de la branche, des formes d’aide que la Commission fédérale des médias (COFEM) a elle aussi soutenues dans un rapport sur le sujet.

Les cantons seraient également mis à contribution : en attendant l’introduction de mesures au niveau fédéral, ils pourraient servir de laboratoires pour tester des modèles novateurs d’aide aux médias.

Un média de service public adapté à une société numérique

Dans le contexte de la crise des médias, il serait absurde de vouloir affaiblir encore le service public, d’autant que la redevance Serafe n’est pas particulièrement élevée (compte tenu de l’exiguïté, du plurilinguisme et du pouvoir d’achat de la Suisse) et qu’une limitation de la SSR n’aide pas les médias privés. Des études (ici, ici et ici) ont démontré qu’une forte pénétration des offres en ligne du service public ou une consommation individuelle importante de celles-ci n’ont pas d’effet négatif sur la pénétration des médias privés en ligne ou la disposition à payer pour leurs prestations. Avec une suppression de l’offre en ligne du service public, la demande se déplacerait non pas vers des médias en ligne payants mais vers des offres gratuites. Sans compter que parmi les émissions de la SSR, seules les manifestations sportives populaires attirent les chaînes de télévision privées.

Il n’est pas possible de décider du volume des fonds nécessaires pour financer la SSR sans se pencher au préalable sur les prestations qu’un média de service public doit fournir à une société numérique. Une chose est sûre : l’avenir ne réside ni dans la radio ni dans la télévision. Pour continuer à remplir son mandat à l’avenir, la SSR doit pouvoir innover. La politique devrait donc lui permettre d’évoluer vers une offre personnalisée de contenus audio et vidéo à la demande. Contrairement aux systèmes de Facebook et compagnie, l’algorithme d’un service public ne doit pas répondre à une logique commerciale mais assurer un équilibre entre les contenus présentant un attrait pour les utilisatrices et utilisateurs et ceux apportant une plus-value à la société. Dans le même temps, on peut se demander s’il ne faut pas proposer d’autres lieux pour les débats en ligne qui se déroulent aujourd’hui sur des plateformes américaines ou chinoises ; le mandat du service public pourrait à l’avenir aussi comprendre la création d’un « Public Open Space », autrement dit d’un espace public de débat, soumis aux règles de la démocratie suisse.

Tout cela présuppose un financement solide. Les cantons peuvent s’engager pour que la Suisse continue à disposer d’un média de service public fort. Il serait par contre irréaliste d’approuver une baisse de la redevance radio et télévision tout en escomptant les mêmes prestations.

La gouvernance des plateformes

S’agissant des plateformes, l’UE a récemment adopté une loi sur les services numériques qui introduit de nouvelles obligations de diligence en matière de modération de contenu. Les plateformes doivent notamment fournir des informations sur la manière dont elles modèrent les contenus, proposer un système de signalement des contenus contestés, motiver leurs décisions envers des personnes dont le contenu a été supprimé ou l’accès au compte bloqué et mettre en place une possibilité de recours. Le Conseil fédéral a décidé d’élaborer lui aussi une loi visant à réglementer les grandes plateformes de communication, faisant ainsi un pas important vers une meilleure protection des utilisatrices et utilisateurs suisses.

La question de savoir si ce projet inclura aussi les systèmes algorithmiques de recommandation demeure ouverte. Par ailleurs, contrairement à l’UE, qui, dans le cadre de la loi sur les marchés numériques s’attaque également au pouvoir de marché de certaines plateformes (les « contrôleurs de marché » ou « Gatekeepers ») et donc à l’un des principaux problèmes des entreprises de médias, à savoir la dépendance à l’égard de Google et consorts en tant que plateformes publicitaires, la Suisse ne prévoit pas d’intervenir dans ce domaine.

La politique des médias en tant que condition à la démocratie

La politique des médias a pour tâche de garantir un paysage médiatique diversifié et un espace public fonctionnel permettant de débattre des problèmes et d’envisager des pistes de solutions politiques. C’est le seul moyen d’assurer le bon fonctionnement d’une société démocratique. En ce sens, la politique des médias est aussi une condition préalable à la démocratie.

Pour les cantons, les possibilités de s’investir en la matière sont nombreuses : outre les activités menées sur leur propre territoire, ils peuvent s’engager au niveau fédéral en faveur d’une aide aux médias, d’un service public et d’une réglementation des plateformes dignes de la démocratie suisse. Reste à savoir si la volonté de repenser la politique des médias est là.

À propos de l'auteur

Manuel Puppis est professeur ordinaire en structures et gouvernance des médias au Département des sciences de la communication et des médias DCM de l’Université de Fribourg (Suisse) et vice-président de la Commission fédérale des médias (COFEM). Dans ses recherches, il s’intéresse à la conception de la politique des médias dans le domaine des médias, des plateformes et de l’espace public ainsi qu’aux systèmes médiatiques en comparaison internationale. Il est l’auteur de l’ouvrage de référence «Medienpolitik. Grundlagen für Wissenschaft und Praxis» (UVK, 2023).

Photo : Christiane Matzen, Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut

Retour au ch Blog